Die Geschichte der Typografie anschaulich erklärt in 5 Minuten gibt es schon von Ben Barrett-Forrest auf Youtube. Deshalb spare ich mir die an dieser Stelle und schreibe lieber über gute Schriftarten und schlechten Schriftarten – für ein Fotobuch.

Auch wenn die meisten Fotobuchprogramme – gemessen an der Gesamtzahl von zehntausenden verfügbaren Schriftarten – „nur“ eine Auswahl von ca. 100 verschiedenen Fonts bieten, kann einen auch dieses Angebot schon überfordern.

Deshalb lohnt es sich (mal wieder), sich im Vorfeld Gedanken über die Zielgruppe und gewünschte Wirkung zu machen, denn jede Schrift repräsentiert eine bestimmte Epoche, Jahrzehnt, Stilrichtung oder ein bekanntes Image. Ganz instinktiv ordnen wir moderne Schriften einem Jahrzehnt zu. Entweder haben wir es schon selbst erlebt oder wer kennen wir es von alten Fotos oder Fernsehbeiträgen, wie Einkaufsartikel, Werbeplakate oder Zeitschriften in den 50er oder 90er Jahren aussahen. Soll das fertige Buch nostalgisch oder modern, sachlich-kühl oder romantisch wirken? Auch dieser Eindruck wird durch die gewählten Schriften entweder unterstützt oder konterkariert.

Man sollte nicht mehr als zwei, drei unterschiedliche Schriften im gesamten Buch verwenden und diese jeweils eindeutigen Funktionen zuordnen: Überschriften, Fließtext (Absatz), Bildunterschriften. Meist kann die Software einen einmal gewählten Stil inkl. Schriftgröße und -farbe speichern, so dass man nicht immer wieder die Texte neu formatieren muss.

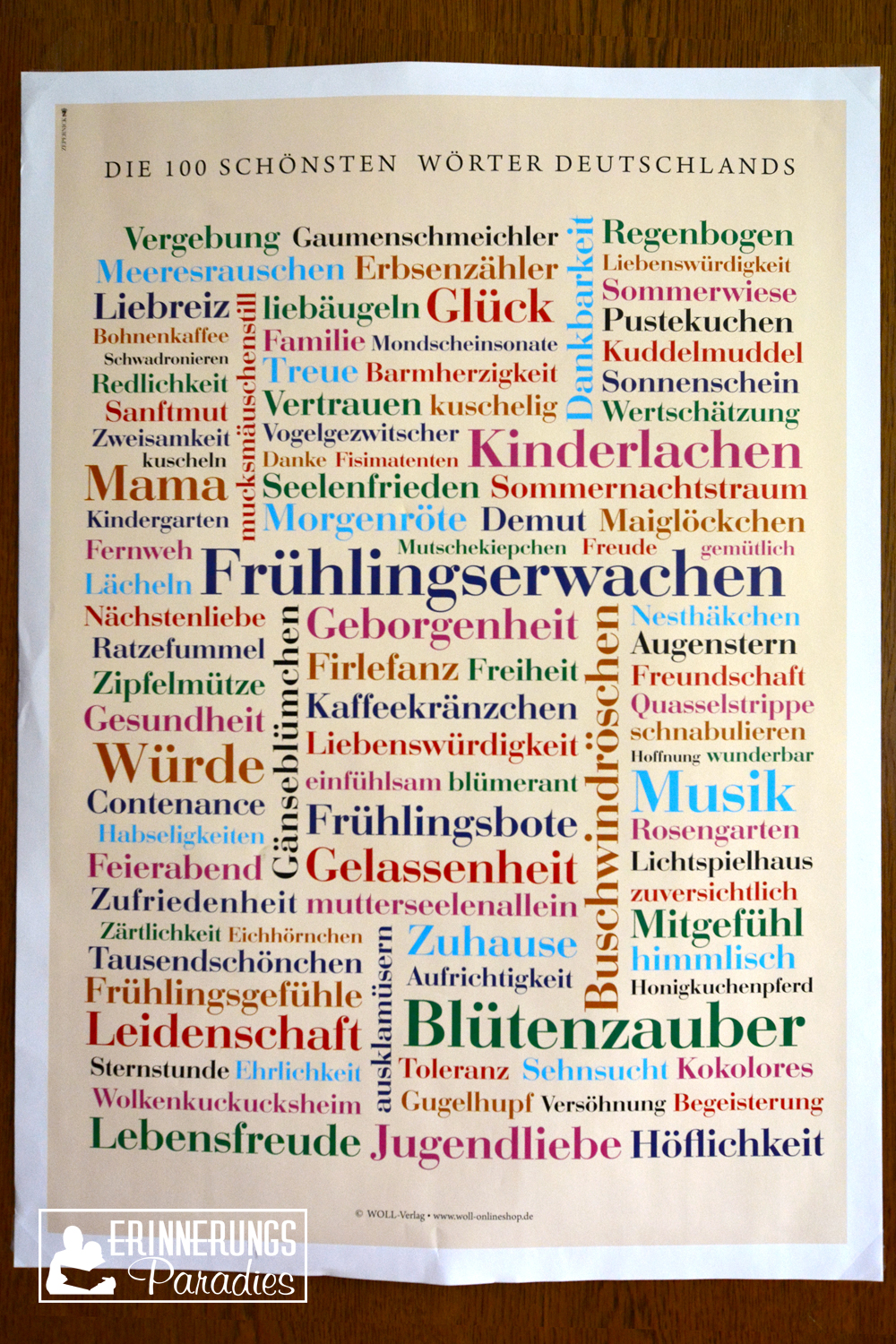

Die gewählten Schriften sollten zu einander passen, aber sich auch nicht zu ähnlich sind, so dass für den Leser die Unterschiede sofort offensichtlich sind. Gut kombinierbar sind z.B. eine Handschrift und eine klassische Schrift. Bei der Entscheidung sollte man außerdem darauf achten, ob die Schrift auch die deutschen Besonderheiten wie ä, ö, ü und ß korrekt darstellen kann. Ist dies nicht der Fall, würde ich diese Schrift nicht für längere Texte wählen.

Wenn das Fotobuch auch längere Textpassagen enthalten soll, kann es sinnvoll sein, mit Auszeichnungen oder Hervorhebungen zu arbeiten. Beispielsweise sind in meinen Posts Kernaussagen immer fett gesetzt. Es wäre aber auch möglich, mit farbigen Hervorhebungen, mit kursiv gesetzten Wörtern oder mit S p e r r u n g e n zu arbeiten.

Das alles nützt aber nichts, wenn die Schrift an sich nicht

gut lesbar ist, weil sie beispielsweise sehr verschnörkelt oder sehr eng

gesetzt ist. Möchte man trotzdem auf diese Schrift nicht verzichten, kann man mit folgenden Tricks für bessere Lesbarkeit

arbeiten:

- Diese Schriftart nicht für den Absatz, sondern nur für die Überschriften verwenden, die in der Regel kürzer sind und den Leser das Dechiffrieren nicht so ermüdet.

- Die Schriftgröße erhöhen für bessere Lesbarkeit.

- Den Kontrast zwischen Schrift- und Seitenfarbe erhöhen (maximal Kontrast ist schwarz auf weiß oder umgekehrt).

- Auf keinen Fall nur mit Großbuchstaben arbeiten (besteht die Schriftart nur aus Großbuchstaben, tritt Regel 1 in Kraft). Grund: Längere Texte in Großbuchstaben sind für das menschliche Auge viel schwieriger zu erfassen als die gewohnte Groß- und Kleinschreibung, da die meisten Leser den „Wiedererkennungseffekt“ bekannter

Wörter nutzen und gar nicht die einzelnen Buchstaben, sondern das komplette Wortbild verarbeiten. IN GROSSBUCHSTABEN ERSCHEINT JEDES WORT NUR ALS BLOCK UND IST DEUTLICH SCHWIERIGER ZU ERFASSEN. AUSSERDEM FÜHLT MANCHER LESER SICH VON

GROSSBUCHSTABEN ANGESCHRIEEN.

Wer tiefer einsteigen möchte in den Einsatz und Wirkung von

Schriften, dem sei dieser Artikel von Thomas Soyer ans Herz gelegt: Typografisch und gestalterisch zwar eine Katastrophe, aber inhaltlich top.